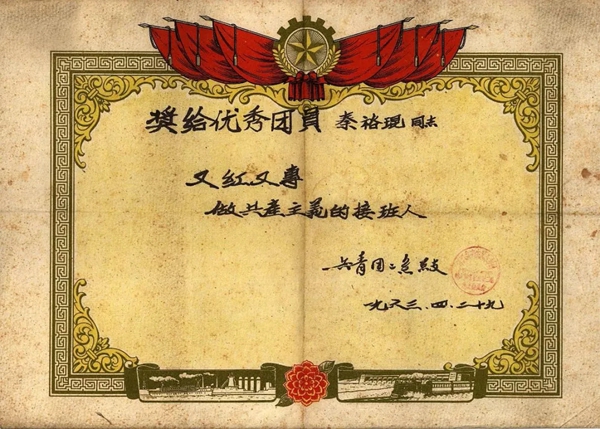

“我沒有專業(yè),國家的需要就是我的專業(yè)。” | 哈工大秦裕琨院士的愛國奮斗故事

觀看視頻請點擊:https://mp.weixin.qq.com/s/6G4jTuUPxTFqu6pezCveiA

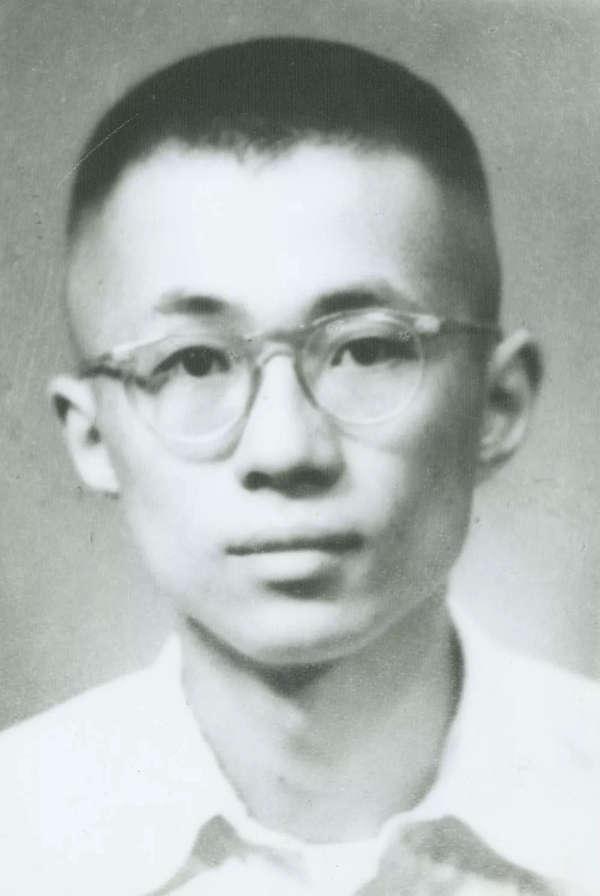

秦裕琨出生于1933年,從小在上海法租界長大,經(jīng)歷了“身處中國的土地卻與外國人不平等”和“國民黨接收上海之后的腐敗”。那時政府無能,時局動蕩,民生寥落,正是國歌里所唱的“中華民族到了最危險的時候”。上海解放后,物價的穩(wěn)定和社會風氣的好轉(zhuǎn)等讓包括秦裕琨一家人在內(nèi)的中國人看到一個嶄新的政權——中國真正有了希望。

國家和民族的不幸激發(fā)了秦裕琨的強國夢想,考大學時“工業(yè)強國”成為他的不二選擇。1950年,秦裕琨考取交通大學機械制造系,成為新中國成立后的第一屆大學生。1953年秦裕琨大學畢業(yè)時,父親秦曙聲已是花甲之年。此時秦裕琨的哥哥姐姐們已經(jīng)去外地工作或求學。按理說,要求小兒子留在身邊照顧也是情理之中的事情,國家也會尊重個人選擇,但秦曙聲不但沒有這樣做,反而鼓勵兒子按照內(nèi)心想法去新中國最需要的地方,去為新中國的建設貢獻一己之力。

秦裕琨3個分配志愿依次填寫了東北、西北、華北——因為當時第一個五年計劃剛剛開始,蘇聯(lián)援助中國的156個國家重點建設項目大多在東北、西北、華北,特別是東北地區(qū)共有56個,占全國三分之一還多。其實,秦裕琨這么做并不特殊,因為那時候大多數(shù)同學都是如此。大家只有一個信念:建設新中國。

1953年8月,秦裕琨被分配到東北,前往哈爾濱,到哈工大做師資研究生。說實話,秦裕琨從小在上海長大,到了東北,更準確地說是在北疆的哈爾濱,剛開始時生活一點兒也不習慣。那個時候冬天比現(xiàn)在冷,零下三四十度的嚴寒不說,窩窩頭他沒見過,高粱米他從來沒吃過……不過,他不僅沒有怨言,相反卻非常愉快。為什么呢?因為那時整個哈爾濱,包括哈工大的建設速度都非常快,日新月異的變化更是讓他親眼目睹:到處都在建新廠房,一切都是欣欣向榮的樣子——中國有希望了!

1954年秋季學期,在蘇聯(lián)專家的幫助下,哈工大一群平均年齡只有20多歲的青年學者在我國率先創(chuàng)建了鍋爐、熱力渦輪機、水力機械3個專業(yè)。這群年輕人里就有21歲的秦裕琨。秦裕琨來哈工大原本要學機械設計,然而計劃趕不上變化,上完一年俄語預科后,學校研究決定抽調(diào)他跟隨新來的蘇聯(lián)專家馬克西莫夫去學新成立的鍋爐專業(yè)。

“我沒有專業(yè),國家的需要就是我的專業(yè)。”雖然打亂了之前的安排,但秦裕琨還是毫不猶豫地選擇了無條件地服從國家分配。其實,當時他也不知道鍋爐專業(yè)是干什么的,就像很多人理解的一樣,他也以為鍋爐就是一個鍋加一個爐罷了,好像也沒什么可學的。但是既然學校設置了這么一個專業(yè),那就說明這是國家需要的,那自己就應該去學。盡管對鍋爐專業(yè)一無所知,甚至都沒有聽說過,然而這并不妨礙他高高興興地改了行。

隨著招生規(guī)模的不斷擴大,哈工大急需壯大教師隊伍。1955年春季學期,研究生在讀的秦裕琨正式成為“小教師”,22歲的他開始了教書生涯,和其他“小教師”一起奮斗在教育科研的最前線。他們這群人就是日后聲名顯赫的哈工大“八百壯士”。

“八百壯士”們都非常勤奮,同時學校要求也很嚴格,狠抓教學能力,有一套完整的教學制度管著。秦裕琨說,努力奮斗已經(jīng)成為常態(tài),大家嚴格遵照教學計劃,遵守教學大綱,力求做到“規(guī)格嚴格,功夫到家”,一定要把課講好。

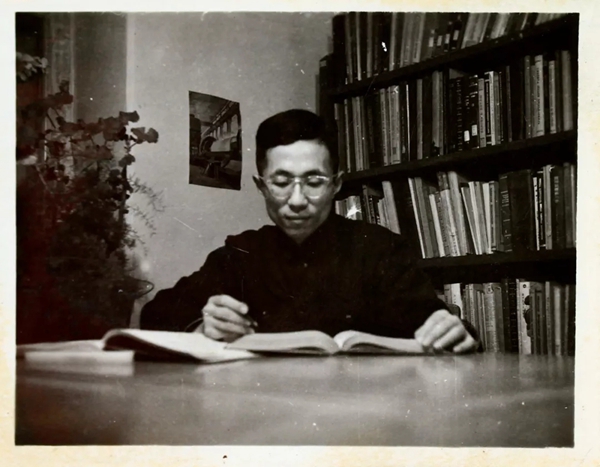

秦裕琨那時想,自己還在學習過程中,卻要給別人講課,總擔心學不好,講不明白。壓力雖大,但干勁十足,為了豐富教學內(nèi)容,他熬夜看俄文原版教材、整理專家筆記、準備中俄兩份講義——講義先用俄文寫,蘇聯(lián)專家簽字批準以后他才能翻譯成中文去講課……

邊學習、邊講課、邊籌建新專業(yè),這期間,他總會堅持到深夜12點以后才肯去睡覺。沒有正規(guī)教材,他“自力更生”投入巨大精力去撰寫,經(jīng)過一年多的努力,終于在1959年完成初稿,并由學校油印出版。上世紀60年代初,國家抓教材建設,這本內(nèi)部教材被選中并于1963年由中國工業(yè)出版社正式出版,這就是中國鍋爐專業(yè)課程的第一本國家統(tǒng)編教材《蒸汽鍋爐的燃料、燃燒理論及設備》。這一年,秦裕琨30歲。